1. 文化与价值观的扭曲

“屎山”成为勋章:代码的复杂、晦涩和难以维护不再是被诟病的缺点,而是变成了资历和“智慧”的象征。谁能搞定最乱的代码,谁就是“英雄”。会议上的吹嘘会变成:“我那个模块,全公司没人能看懂,连我自己都看不懂!”

工匠精神的消亡:追求优雅、清晰、可维护的代码会被视为“书呆子气”、“不切实际”或“效率低下”。重构和优化工作会被严重边缘化,因为“能跑就行,别瞎折腾”。

知识壁垒成为护城河:程序员会故意将代码写得只有自己能懂,以此来提升自己在团队中的不可替代性,获得虚假的“ job security ”(工作保障)。分享知识和最佳实践会成为愚蠢的行为。

2. 技术层面的灾难

创新停滞:任何新功能、新需求的开发都会变得举步维艰。因为底层是一坨乱麻,任何改动都可能引发难以预料的“蝴蝶效应”。开发时间会从几天激增到几个月,大部分时间都花在定位和修复由“屎山”引发的诡异 Bug 上。

系统脆弱不堪:线上系统会变得极度不稳定,崩溃和故障成为家常便饭。因为没人真正理解整个系统,出了问题只能靠打补丁和重启等“玄学”手段来临时解决,治标不治本。

技术栈彻底僵化:升级框架、库或编程语言?想都别想!因为“屎山”与旧版本深度耦合,任何升级尝试都如同在沼泽地里盖摩天大楼,必然坍塌。公司会被永远锁死在陈旧、不安全的技术上。

3. 商业与组织层面的冲击

开发成本飙升:人力成本会急剧增加。你需要雇佣大量程序员来维持一个本可以由少数人维护的系统。而且,由于“英雄”稀缺,他们的薪资会高到离谱。

市场反应迟钝:竞争对手推出一个新功能,你的团队需要一年才能跟上。公司将彻底失去市场竞争力,最终被采用健康开发流程的对手淘汰。

人员流动的恶性循环:有追求、有能力的程序员无法忍受这种环境会迅速离开。留下的要么是安于现状的,要么是“屎山”的创造者。团队整体技术能力会持续下降,加速“屎山”的堆积。

“巴士因子”极高:如果那个唯一能看懂某块关键代码的程序员被巴士撞了(或离职了),整个项目或业务线可能直接停摆。

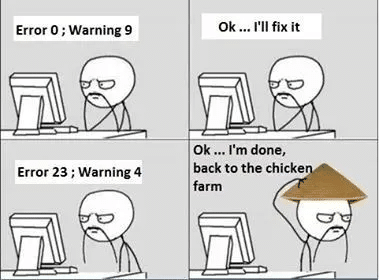

4. 一个可能的“黑色幽默”场景

在这种文化下,可能会出现一些畸形的“荣耀”标准:

“地狱级”调试:谁能解决一个由十层嵌套和全局状态引发的、三年无人能解的 Bug,谁就会被封神。

“巫术”编程:代码里充满了未经解释的“魔法数字”和违背所有常识的 Hack。能写出并维护这种代码的人被视为“巫师”。

“考古学”开发:新员工入职的第一课不是学习业务,而是学习公司祖传代码的“历史”和“民间传说”,成为一名“代码考古学家”。

现实中的反思

事实上,在现实中,没有任何一个理性的程序员会真正“以屎山为荣”。但*迫于商业压力、紧迫的时间线、糟糕的管理和技术债的累积,很多程序员不得不“与屎山共存”,甚至产生一种扭曲的“斯德哥尔摩综合症”——他们可能会调侃、自嘲,并为自己能在如此恶劣的环境中生存下来而感到一丝“自豪”。

这种“伪自豪”其实是一种无奈和自我保护,其背后是对改善无望的默认。

)

)

)